博物馆 IP 开发的 "文化失真" 危机:如何平衡商业与文化价值?

一、文化失真:当文物从展柜走向货架的 "变形记"

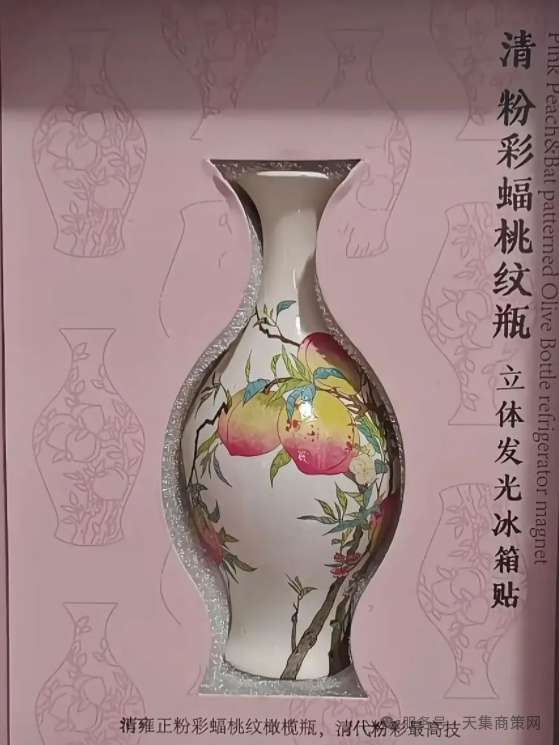

2025 年 7 月,上海博物馆一款以 "清雍正粉彩蝠桃纹瓶" 为原型的发光冰箱贴引发轩然大波。有网友指出,产品设计中的 "瓶底开孔" 与历史上该文物被改装为灯座的屈辱经历形成 "不适呼应",更有人翻出同系列文创台灯,痛批 "让文物又做了一次灯"。这场争议撕开了博物馆 IP 开发的隐秘伤口 —— 当文物从展柜走进消费市场,如何避免文化基因在商业化过程中发生 "基因突变"?

1. 文化失真的三重镜像

符号化陷阱:甘肃省博物馆 "马踏飞燕" 毛绒玩偶曾以 "丑萌" 姿态爆红,但其嫩绿身体、歪嘴表情虽契合年轻审美,却模糊了 "马踏飞燕" 作为汉代进取精神象征的文化内核。这种 "去历史化" 的改造,如同给兵马俑涂上腮红,让文物沦为空洞的视觉符号。

同质化困境:中国传媒大学调研显示,2024 年博物馆文创市场规模突破千亿元,但书签、冰箱贴等品类占比超 60%,产品设计多停留在文物纹样的简单复制。某省级博物馆推出的 "青铜纹样充电宝",与同类产品相似度高达 85%,消费者调侃 "换个 logo 就能当新品卖"。

娱乐化狂欢:西安某兵马俑主题酒店将真人比例陶俑布满房间,本意是营造沉浸体验,却因忽视兵马俑 "事死如事生" 的文化内涵,导致游客 "彻夜难眠"。这种过度娱乐化的开发,如同给《蒙娜丽莎》画上胡子,消解了文化应有的敬畏感。

2. 数据背后的警示

国家文物局数据显示,2024 年全国博物馆文创销售收入达 34.28 亿元,同比增长 63.7%,但与此同时,消费者投诉量也同比上升 41%,其中 "文化内涵不符"" 设计敷衍 "占比超 70%。更值得警惕的是,某平台调研显示,仅 18% 的 95 后消费者能准确说出购买文创的文化背景,62% 的人承认" 主要为拍照发朋友圈 "。

二、破局之道:从流量驱动到价值共生的范式转型

在安徽博物院,一款以战国 "鄂君启金节" 为灵感的提拉米苏蛋糕,不仅在造型上复刻了金节纹样,更在包装上印着 "两千年前的通关文牒与今日的经济一体化" 的文案。这款产品上市三个月销量破 10 万份,成为 "文化 + 美食" 的经典案例。它的成功揭示了破局关键 ——让商业价值成为文化传播的载体,而非目的。

1. 文化解码:构建认知金字塔

中国国家博物馆的 "凤冠冰箱贴" 系列提供了教科书级范本。该团队在开发前,用三个月时间研究凤冠背后的明代礼制、点翠工艺和孝端皇后生平,最终构建起 "三层认知体系":底层用萌系设计吸引眼球,中层通过 AR 技术呈现文物细节,顶层则链接到 "明代女性参政" 的学术研究。这种 "从趣味到深度" 的递进设计,使产品上市 8 个月销量突破 100 万件,带动相关展览参观量激增 300%。

2. 价值共生:建立双向赋能机制

四川博物院的 "微笑四川" 品牌堪称典范。其以汉代说唱俑为 IP 核心,不仅开发出涵盖日用品、时尚配饰的 200 余款产品,更将 IP 授权收入的 30% 反哺文物保护,同时通过国际文化交流活动,让 "汉代微笑" 成为四川文化的全球符号。这种模式实现了 "文化价值 - 商业价值 - 社会价值" 的闭环:2024 年该品牌销售额突破 5000 万元,带动四川博物院参观量增长 45%,更在纽约时装周引发热议。

3. 技术赋能:在虚拟与现实间架设桥梁

三星堆博物馆的 "考古盲盒" 提供了新思路。产品将微缩青铜人像与 AR 技术结合,消费者挖掘 "文物" 时,手机扫描即可触发 3D 动画,还原三星堆祭祀场景。这种 "实体 + 数字" 的组合拳,使盲盒上市两年销量破 50 万件,更让 15-25 岁年轻观众占比从 28% 提升至 42%。正如敦煌研究院的实践所示,VR 技术不仅能让飞天 "飞入" 现代展厅,更能通过互动装置让观众理解壁画中的 "天衣飞扬,满壁风动" 的美学精髓。

三、行业新生态:从单兵作战到协同治理

2024 年厦门文博 IP 授权展促成超 1 亿元战略合作交易额,一个值得关注的细节是:参展的 30 家博物馆全部签署《文化 IP 开发自律公约》,明确 "文化审核一票否决制"。这种行业自律正在重塑 IP 开发的底层逻辑。

1. 建立文化价值评估体系

故宫博物院的 "文物基因库" 模式值得借鉴。该体系将每件文物的历史背景、艺术价值、工艺特点等分解为 200 余个数据标签,在 IP 开发前通过 AI 系统进行文化匹配度测算。2024 年某合作方提出的 "龙袍元素潮牌卫衣" 因纹样与清代礼制冲突,被系统自动拦截。这种技术手段使故宫文创的文化争议率从 2019 年的 15% 降至 2024 年的 3.2%。

2. 构建多方协同治理网络

秦始皇陵博物院的 "知识产权保护联盟" 提供了样本。该联盟联合公安机关、电商平台、高校专家,建立起 "监测 - 预警 - 维权" 全链条机制。2024 年成功打击 3 起 "山寨兵马俑" 侵权案件,涉案金额超 2000 万元,更推动行业标准《文物 IP 授权管理规范》的出台。这种 "政府 - 企业 - 学界" 的协同治理,使陕西地区博物馆文创侵权投诉量同比下降 68%。

3. 培育文化消费新生态

苏州博物馆与 TIMS 咖啡的联名合作带来启示。双方不仅在包装上融入文徵明手迹,更在门店设置 "园林美学体验角",消费者购买咖啡可参与虚拟造园游戏。这种 "产品即媒介" 的设计,使联名款上市首月销量破 50 万杯,带动苏州博物馆周边产品销售额增长 27%,更让 30% 的消费者因此走进博物馆。正如国博文创负责人廖飞所言:"我们不是在卖产品,而是在卖通往历史的船票。"

四、未来已来:在传统与现代的张力中寻找平衡

当三星堆青铜大面具通过裸眼 3D 技术在展厅 "复活",当大足石刻因《黑神话:悟空》场景引用成为年轻人打卡圣地,我们看到了文化传播的无限可能。但正如大英博物馆文创开发负责人约翰・罗伯特所说:"我们必须避免让文化成为消费主义的注脚。"

1. 政策引导:划定文化开发红线

2025 年 3 月,国家文物局发布《博物馆文创产品开发管理办法(试行)》,明确禁止对文物进行 "戏谑化改造"" 历史背景剥离 "等行为,并建立" 文化价值负面清单 "。该政策实施三个月内,全国博物馆下架争议产品 237 款,推动行业整体文化合规率从 65% 提升至 82%。

2. 学术介入:为商业开发装上 "文化芯片"

敦煌研究院的 "学术委员会 + 设计师" 双轨制值得推广。每个 IP 开发项目必须由 3 名以上考古学家、历史学家组成的学术小组审核,确保文化表达的准确性。2024 年某合作方提出的 "飞天电竞皮肤" 因过度夸张服饰比例被否决,最终调整方案采用 "壁画线稿 + 现代光影" 的设计,上线后获国际游戏设计大奖。

3. 公众参与:让文化传播成为双向对话

成都博物馆的 "文物创意大赛" 提供了新思路。活动邀请公众提交 IP 开发方案,优胜作品不仅获得商业授权,更可参与文物修复体验。2024 年大赛收到作品 1.2 万件,其中 "石犀与熊猫" 盲盒设计被采纳,上市首月销量破 10 万件,更让参与者成为文化传播的 "种子用户"。

结语:让文物在商业浪潮中保持文化定力

站在 2025 年的时间节点回望,博物馆 IP 开发已从 "野蛮生长" 进入 "精耕细作" 阶段。当上海博物馆就蝠桃瓶文创争议召开专题研讨会,当国博凤冠冰箱贴带动 200 万件文物复制品走进千家万户,我们看到了破局的曙光。正如敦煌研究院院长王旭东所言:"文化遗产不是被供奉的祖先牌位,而是流动的文化基因。"

在商业与文化的天平上,真正的平衡不在于非此即彼的选择,而在于构建一种共生关系 —— 让商业价值成为文化传播的翅膀,让文化内涵成为商业开发的根基。当消费者购买的不再是简单的商品,而是一段可触摸的历史;当企业获取的不再是短期的流量,而是文化认同的复利,博物馆 IP 开发才能真正实现 "让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来" 的宏大愿景。

(数据来源:国家文物局 2024 年度报告、中国传媒大学文化产业研究院调研数据、各博物馆公开资料)

免责声明:我们尊重原创,也注重分享。文中部分素材来源网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。